Während des ersten Corona-Jahres wurden mehr Bioprodukte verkauft.

Wien – Wer den Vertretern der Biolandwirtschaft zuhört, wie sie von leeren Verkaufsregalen sprechen, möchte meinen, es gehe um Klopapier im März 2020. Tatsächlich waren es über das gesamte Vorjahr Biolebensmittel, die einen reißenden Absatz erlebten, sodass die Hersteller mit den Lieferungen nicht immer mitkamen. Am Donnerstag präsentierten die Agrarmarkt Austria (AMA) und der Verband der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern (Bio Austria) die Zahlen zur Marktentwicklung.

Bio erreichte 2020 erstmals einen Marktanteil von zehn Prozent. "Damit wurde eine Schallmauer durchschlagen", sagt Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing. Im Schnitt gab jeder Haushalt 190 Euro für frische Biolebensmittel aus – nicht einbezogen wird Brot und Gebäck. Das sind um 33 Euro mehr als 2019. Die eingekaufte Menge stieg um 17 Prozent, die Ausgaben erhöhten sich sogar um 23 Prozent. Die Nachfrage nach Milch, Fleisch oder Obst mit Biosiegel dürfte noch wachsen. Laut AMA-Umfage gaben 14 Prozent der Teilnehmer an, künftig noch mehr Produkte aus biologischer Landwirtschaft kaufen zu wollen.

Das erste Corona-Jahr hat dem Konsum in diesem Bereich einen Anschub gegeben. Angesichts geschlossener Restaurants haben sich auch mehr Menschen intensiver damit beschäftigt, wo ihre Essen herkommt, wie die Motivforschung zeigt. Allerdings gaben auch mehr Personen gegenüber der AMA an, weniger Zeit fürs Essen zu haben. Klar, meint Blass, zwischen Homeschooling und Videokonferenzen daheim bleibt vielen weniger Zeit zum Essen.

Der jüngste Bioboom schließt an einen langjährigen Trend an: Bei durchschnittlich 42 Einkäufen im Jahr 2020 wurde eine Menge von 50 Kilogramm Biolebensmitteln besorgt. Das bedeutet seit 2016 fast eine Verdoppelung der Menge. Heimische Biobauern gibt es zwar auch immer mehr, sie können aber teils nicht mit der Nachfrage mithalten.

Fördersystem prägt Produktion

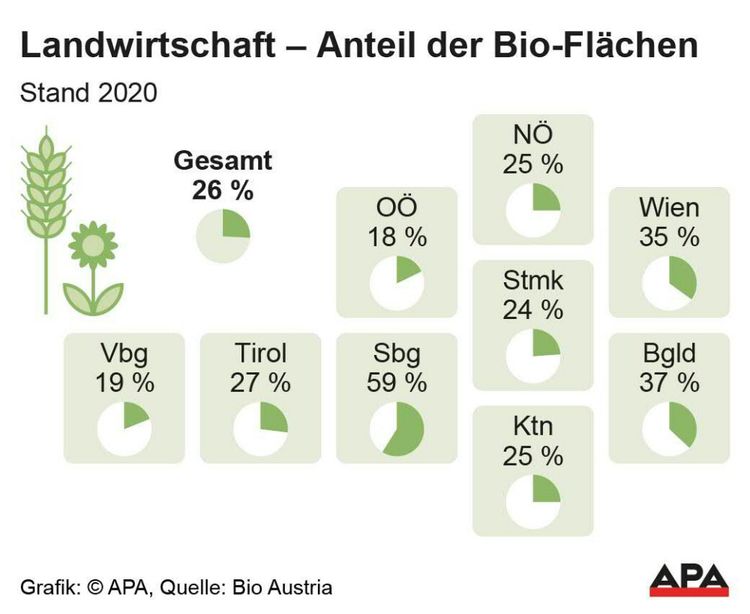

Auch bei der Herstellung von Bioprodukten wurde in Österreich im Vorjahr erweitert, allerdings viel verhaltener als im Konsum. Derzeit liegt der Anteil der Biobetriebe bei 23 Prozent. Seit 2015 ist die biologisch bewirtschaftete Fläche in Österreich um 23 Prozent gewachsen. Im selben Zeitraum sind 3.700 neue Biobetriebe dazugekommen, was einem Zuwachs von 18 Prozent entspricht. 2020 herrscht jedoch Flaute mit einem Zuwachs von unter einem Prozent.

Dass in den vergangenen beiden Jahren weniger Bauern auf Bio umstellten, liegt auch am heimischen Fördersystem, erklärt Bio-Austria-Obfrau Gertraud Grabmann. Alles hängt an der gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Die aktuelle Förderperiode dürfte von 2014 bis 2022 laufen – sie wurde mangels politischer Einigung in Brüssel verlängert. Voraussichtlich wird der nächste Fördertopf erst 2023 parat sein.

In Österreich werden die Mittel konzentriert in den ersten Jahren verteilt, andere EU-Staaten verteilen gleichmäßiger über den Förderzyklus hinweg. Seit 2019 können Bauern in Österreich jedenfalls nicht umfänglich gefördert ihren Betrieb umstellen. Heimische Produzenten können auf die gestiegene Nachfrage nicht optimal reagieren. Dabei geht es nicht um eine reine zeitliche Verschiebung, wann wie viele Betriebe umstellen, sondern auch bestehende Bio-Produzenten, die sich an den Markt anpassen wollen.

Die logische Folge wäre, dass mehr Bioprodukte aus dem EU-Ausland in den heimischen Regalen landen. Die deutsche Billa-Mutter Rewe etwa hat jüngst ein eigenes Biolabel eingeführt. Was für die heimischen Bio-Konsumenten preislich und in Sachen Vielfalt gut ist, könnte einen Wertschöpfungsverlust für heimische Betriebe bedeuten, befürchtet Garbmann.

Im türkis-grünen Regierungsprogramm ist vorgesehen, die Förderlandschaft umzustellen, damit jederzeit neue Biobauern zum Zug kommen.

Kein Überleben aus Erlösen

Ohne Förderungen können nach wie vor nur wenige Biobetriebe überleben. Die Standards der Öko-Labels, die in Österreich vielfach strenger sind als die EU-Vorgaben, verursachen entsprechende Kosten. Die nachhaltigere Bewirtschaftung, der Beitrag zur Biodiversität und die Reduktion von Pestiziden würden die Förderungen durch die öffentliche Hand rechtfertigen, heißt es aus der Branche. Für den ohnehin schon zahlungsbereiteren Konsumenten wären die Produkte ansonsten zu teuer. (Leopold Stefan, 18.2.2021)