1793 meldete die ungarische Kanzlei aus dem Bezirk Košice (heute: Slowakei) bedenkliches: Man habe alle Mittel angewandt, um die Schüler dazu zu bringen, Ungarisch zu lernen. Jedoch waren diese Bemühungen "[…] dergestalten fruchtlos verschwunden, dass 78 derselben sich diesem Studio, ohne die Ursache ihres Ausbleibens anzugeben, entzogen haben.“ Ausgerechnet das Neu-Pflichtfach Ungarisch wurde konsequent geschwänzt. Erst 1792 wurde Ungarisch mit dem Artikel 7 an allen Schulen des Königreiches Ungarn als Pflichtfach eingeführt.

Die Sprachenfrage und ihre Auslöser

Was war das Problem? Das Königreich Ungarn war ein Vielvölkerreich, über ein Dutzend Sprachen wurden hier gesprochen, jedoch keine davon mehrheitlich. Selbst das Ungarische war mit circa zwei Millionen Sprechenden in der Minderheit. Latein war seit König Stephan I. (969–1038) als Verwaltungs- und Regierungssprache üblich und wurde später von den Habsburgern mehrfach als Landessprache bestätigt – trotz zahlreicher Proteste gegen diese im 18. Jahrhundert bereits als tot geltenden Sprache. Das aufkommende Nationalbewusstsein verlieh der Sprachendebatte Auftrieb. So stellte sich das gesamte Jahrhundert über die Frage, welche Sprache die Landes- und Bildungssprache des Königreiches sein sollte.

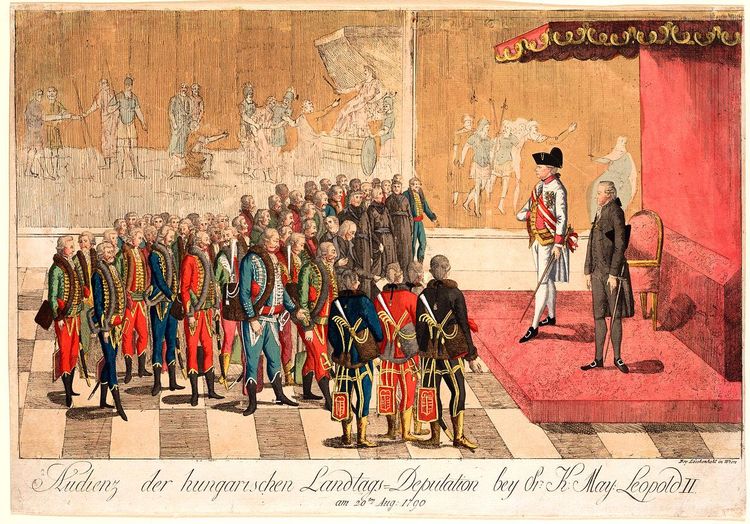

Ein unmittelbarer Auslöser für die Debatten der 1790-er Jahre war der Tod von Joseph II. im Jahre 1790. Der verstorbene römisch-deutsche Kaiser und ungarische König hatte die Macht der Stände konsequent beschnitten und mit seiner Germanisierungspolitik – Deutsch als verpflichtende Unterrichts- und Verwaltungssprache – sämtliche Traditionen des ungarischen Königreiches missachtet. Angesichts eines erneut drohenden Türkenkriegs und des damit einhergehenden Bedarfs an Geldern und Truppen, sahen sich die Stände, das heißt alle Repräsentanten im Landtag ungeachtet ihrer ethnisch-nationalen Zugehörigkeit, wieder im Aufwind. So drängten sie Joseph II. auf seinem Totenbett nicht nur zur Rücknahme der meisten Reformen, sondern auch seinen Nachfolger Leopold II. (1747–1792) dazu, den Landtag wieder einzuberufen und ihre alten Rechte zu bestätigen.

Der Landtag 1790/91 und die Sprachensituation

Auf diesem Landtag von 1790/91 war die Sprachenfrage vom ersten Tag an Gegenstand hitziger Debatten. Besonders die magyarischen Stände – das sind die ethnischen Ungarn – forderten die Einführung von Ungarisch als Landessprache anstelle des "toten" Latein oder des verhassten Deutsch. Die Repräsentanten anderer Ethnien und Länder hingegen kämpften für die eigenen Privilegien oder – wenn sie die Einführung "ihrer Sprache" aufgrund der geringen Sprecherzahl als aussichtslos erachteten – für den Erhalt des Status Quo vor der josephinischen Sprachenpolitik. Kurz: Latein sollte weiterhin die einzige Landessprache bleiben. Dazwischen fanden sich noch die Vertreter des Königs, die für einen neutralen Kompromiss, das heißt eine gemeinsame Kommunikationssprache im Reich plädierten, die aber nicht als Muttersprache eines hier lebenden Volkes gesprochen werden dürfte. Dieses Kriterium erfüllte wiederum nur Latein.

Die Zahl derer, die Latein sprachen, war auch im 18. Jahrhundert äußerst gering. Wohl nur diejenigen, die eine humanistische Bildung genossen hatten, beherrschten die Sprache ausreichend, um sich in ihr verständigen zu können. Schon die lokalen Verwaltungsbeamten verfügten häufig nur über spärliche Lateinkenntnisse und die sozial schlechter gestellte Landbevölkerung sprach – trotz hartnäckiger Bemühungen – kein Latein. Entsprechend war "Landessprache" im 18. Jahrhundert nicht gleichbedeutend mit einer allgemein im Reich oder Staat gesprochenen Sprache.

Der Turmbau zu Babel und der Landtag 1790/91

Am 10. Juni 1790 wurde der Landtag in Buda eröffnet. Während die Delegierten der sonstigen Sprachgruppen des Reiches auf Latein verhandelten, kommunizierten die magyarischen Vertreter auf Ungarisch. Die Folge war der Ausschluss jener Personen, die kein Ungarisch konnten.

Genauso konsequent wie ihr Vorgehen waren auch ihre Forderungen. Die magyarischen Repräsentanten verlangten die Einführung des Ungarischen als Geschäfts- und Unterrichtssprache in allen Reichsteilen und machten es zur Voraussetzung für die Verleihung eines Amtes. Sie forderten also prinzipiell das gleiche, was der von ihnen so verhasste Joseph II. mit seiner Germanisierungspolitik bereits verordnet hatte. Der einzige Unterschied war, dass hier eine Magyarisierung vollzogen werden sollte.

Die gemäßigteren Gegenstimmen verwiesen auf die Sprachenvielfalt im Königreich Ungarn: Ungarisch sei in der Minderheit. Von den acht Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern beherrschten lediglich zwei Millionen diese Sprache. Man könne nicht einfach Menschen dazu verpflichten, eine einzige Kommunikationssprache im Reich zu lernen, während andere völlig unberücksichtigt blieben. So mahnte Baron József Izdenczy (1724 oder 1733–1811) trotz seiner magyarischen Herkunft mehrmals in den Hofratssitzungen: Menschen dürften nicht ihren Posten verlieren, nur weil sie eine der vielen möglichen Sprachen im Land nicht beherrschten. Und schon gar nicht könne man den Kaiser und König dazu verordnen, Ungarisch zu lernen! (Es war zu dieser Zeit für die habsburgischen Herrscher und Erzherzöge noch unüblich, die größeren Sprachen des Reiches zu erlernen.) Generell sei die Forderung, so Izdenczy, "nicht wohl bedacht, unbillig und unpolitisch und verrät einen Hass gegen alle, die der hungarischen Sprache unkündig sind."

Auch auf Seiten der nicht-magyarischen Stände war der Protest groß. Besonders die kroatischen Stände wehrten sich, weil sie eine Zwangsmagyarisierung und Unterwanderung der südslawischen ("illyrischen") Kultur und Sprachen befürchteten. Angesichts dieser Widerstände mahnte auch der Oberstlandesrichter Karl Zichy (1753–1826) in einer Hofratskonferenz, es würde über einhundert Jahre dauern, bis die Kroaten Ungarisch lernen würden – wenn sie es überhaupt täten. Und auch weitere Vertreter der Konferenz zeigten sich wenig optimistisch, dass die sechs Millionen nicht-ungarisch Sprechenden je diese Sprache erlernen möchten.

Wegbereitung für eine ungarische Landessprache

Trotz der Vorbehalte seitens verschiedener Vertreter der Stände erzielten die magyarischen Aristokraten schrittweise Fortschritte. Der erste war der Gesetzesartikel 16 des Jahres 1791. In diesem versicherte ihnen der Kaiser und König, dass keine fremde Sprache – gemeint ist vor allem Deutsch – je wieder als Geschäftssprache eingeführt werden solle, Latein werde allerdings für Regierungsangelegenheiten beibehalten. Doch solle die ungarische Muttersprache verbreitet werden. Zu diesem Zweck werde an allen Gymnasien, Akademien und der Universität des Landes Ungarisch für alle diejenigen angeboten, "die sie nicht können und sich unterhalten wollen, oder aber die Sprache bereits kennen, sich aber verbessern möchten."

Zwar hoffte die Regierung, das sensible Thema "Deutsch als Geschäftssprache" sei damit beigelegt, doch verlangten die magyarischen Vertreter weiterhin, dass Ungarisch als Staats- und Bildungssprache eingeführt werde. Manche Obergespänne (főispánok) verfassten sogar demonstrativ ihre Protokolle auf Ungarisch. Weiter Öl ins Feuer goss ausgerechnet die Wiener Zentralregierung. Diese hat nämlich im Gesetzesartikel 46 (1791) für Siebenbürgen verfügt, dass Ungarisch neben Deutsch und Latein die offizielle Landessprache sei. Dass hier die größte Sprachgruppe, die politisch stimmlosen Rumäninnen und Rumänen, unberücksichtigt blieb, sei dahingestellt. Das Großfürstentum, heute besser bekannt als Transsilvanien, hatte eine juristische Sonderstellung im Königreich Ungarn, eine gesonderte Rechtstradition, einen eigenen Landtag und eine eigenständige Regierung, das Gubernium. Ungarisch war hier seit jeher Alltags-, Korrespondenz- und Unterrichtssprache – weshalb sich das Gubernium über den Artikel 46 auch verwundert zeigte, enthalte er „in sich nichts neues“.

Obwohl die Gegenstimmen vor einem Sprachenkonflikt warnten und auch die Regierung sich dieser Gefahr vollkommen bewusst war, gingen sie auf die Forderungen der magyarischen Stände weiter ein. Mit dem Artikel 7 (1792) wurde Ungarisch ein ordentliches Fach an höheren Schulen. Ziel war, die nächste Generation auf den nächsten größeren Schritt vorzubereiten, nämlich Ungarisch zur Verwaltungssprache zu machen. Wer einen Lehrstuhl erhalten wollte, musste nun neben der gängigen Lokalsprache auch Ungarisch verpflichtend beherrschen. Zugleich wurden die Lehrer beauftragt, ihre Schüler zur Kommunikation auf Ungarisch anzuregen.

Die Büchse der Pandora

Die Folge dieser einseitigen Sprachenpolitik war der eingangs zitierte Fall: Viele Schüler weigerten sich schlichtweg, Ungarisch zu lernen. Im Königreich Kroatien, Dalmatien und Slawonien blieb Ungarisch ein Wahlfach, doch selbst zwanzig Jahre nach dessen Einführung und trotz zahlreicher Motivationsversuche seitens der Behörden meldeten sich lediglich sechs von 190 Schülern in Zagreb für den Ungarischunterricht, wie der Innsbrucker Historiker Lav Šubarić berichtet. Damit bewahrheitete sich die Befürchtungen der Mitglieder des Hofrates. Staatskanzler Wenzel von Kaunitz (1711–1794) wetterte gegen diese "Zwangsmittel". Sie seien, so der Reformer, "der deutlichste Beweis, dass die ung. Nation (das sind alle Bewohnerinnen und Bewohner des Reiches) keine so grosse Lust hat, diese Sprache zu erlernen." Es sei ein "sonderbares Bestreben" unter allen Sprachen im Königreich Ungarn ausgerechnet Ungarisch zur Amtssprache zu machen, für die es doch die geringsten Lernambitionen gab. "Die hung. Sprache zu Geschäftssprache zu erheben, ist bis ad tempora penultimae diaetae keinem Menschen beigefallen", hielt der Kanzler fest.

Nach dem Landtag von 1792 beruhigte sich die Sprachenfrage auf politischer Ebene etwas, während im gelehrten Milieu weiterhin konzentriert an der sogenannten "Ungarischen Spracherneuerung" gearbeitet wurde. Trotz mehrerer Landtage in den darauffolgenden Jahren erfolgte der nächste nennenswerte Schritt in Richtung Landessprache erst im 4. Artikel der Landesversammlung des Jahres 1805: De usu linguae hungaricae. Dieses Gesetz erlaubte die Nutzung von Ungarisch neben Latein für Verwaltungs- und Justizangelegenheiten. Daneben wurde Ungarisch als Pflichtfach in den Schulen noch einmal bestätigt. In der politischen Geschichte der ungarischen Sprachenfrage war dies ein Kerngesetz. Es schloss die Debatten und Gesetzesentwicklungen der 15 Jahre zuvor ab, öffnete aber zugleich den Weg zur Etablierung von Ungarisch als einzige Staatssprache des Königreiches (1844). Die restlichen Sprachen des Vielvölkerreiches blieben indes unberücksichtigt, die Probleme ungelöst, die Proteste hingegen laut. Die Nationalitätenkonflikte des späten 19. Jahrhunderts warfen bereits ihre Schatten voraus. (Daniela Haarmann, 26.2.2020)

Daniela Haarmann ist FWF-Schrödinger-Stipendiatin in Budapest am Institut für Literaturwissenschaften (ELKH, zuvor Ungarische Akademie d. Wissenschaften) und Gastforscherin an der IHB-Balkanforschung (ÖAW) in Wien. Sie forscht zur Wissens- und Identitätsgeschichte in Ungarn und Österreich im 18. und frühen 19. Jahrhundert.

Zur weiteren Lektüre:

Daniela Haarmann, „Sprachreformen im Ungarn des 18. Jahrhunderts“, Jahrbuch der österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, (erscheint im Laufe des Jahres 2020).

Daniela Haarmann, „Die Ungarische Spracherneuerung. Einleitung in ein zentraleuropäisches Thema“, in The 18th Century as Period of Innovation, hg. von Harald Heppner und Sabine Jesner, Jahrbuch Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts im südöstlichen Europa 2019 2 (Graz: unipub, 2019), 35–49, Link.

Lav Šubarić, „From the Aftermath of 1784 to the Illyrian Turn. The Slow Demise of the Official Latin in Croatia“, in Latin at the Crossroads of Identity. The Evolution of Linguistic Nationalism in the Kingdom of Hungary, Bd. Central and Eastern Europe. Regional Perspectives in Global Context (Boston – Berlin: Brill, 2015), 193–217.