Es ist schon beklemmend, wie schnell der wohl mächtigste lebende US-Amerikaner an die Grenzen seiner Bildungsreserven stößt. Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa sollte nicht den Mond als nächstes Ziel anvisieren, sondern den Mars, schrieb US-Präsident Donald Trump Anfang Juni im Kurznachrichtendienst Twitter. Auf dem Mond sei man schon gewesen, außerdem, so Trump fast überlegen, in ergänzenden Klammern, sei der Mond ohnehin ein Teil des Mars.

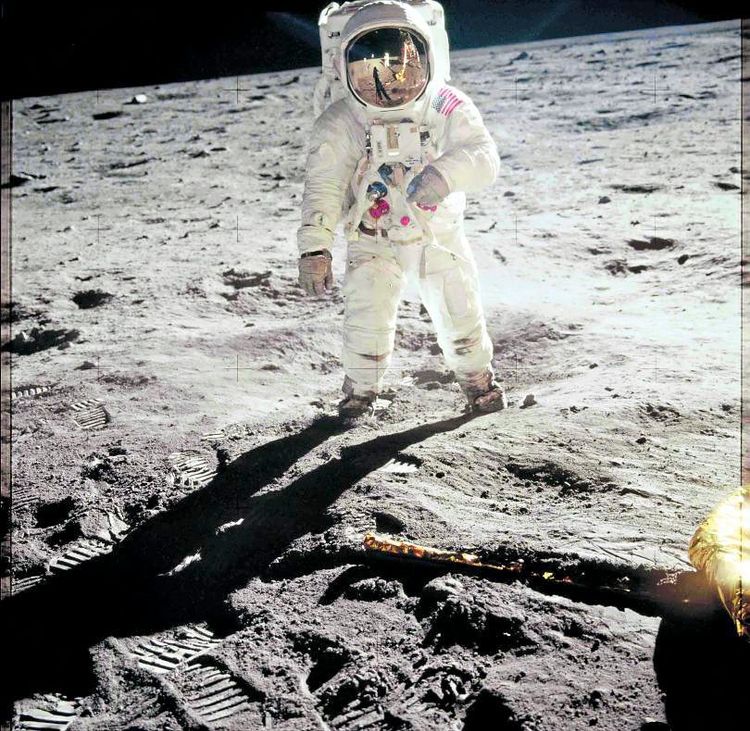

Dabei hätte @realDonaldTrump, wie er sich auf Twitter nennt, nur auf den Seiten der genannten Weltraumagentur schauen müssen, wäre er sich unsicher gewesen, denn die Erkenntnisse der bemannten, aber auch der unbemannten Raumfahrt über den Mond: Der Trabant und die Erde seien in derselben Region des Sonnensystems entstanden, heißt es da sinngemäß. Das haben Analysen von 380 Kilogramm Mondgestein ergeben, die von zwölf Apollo-Astronauten zwischen 1969 und 1972 gebracht wurden.

Beben auf Mond und Mars

Auch der heutige Wissensstand über Mondbeben sei ohne die von den Astronauten aufgestellten, von Sonnenenergie betriebenen Seismometer undenkbar, sagt Christian Köberl, Direktor des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien und Impact-Forscher. "Dadurch wissen wir ja erst, dass die Beben hauptsächlich auf der der Erde zugewandten Seite stattfinden und durch die Gezeitenwirkung von der Erde ausgelöst werden." Letztlich wisse man auch nur wegen der von Astronauten aufgestellten Spiegel, die Laser reflektieren, wie weit der Mond von unserem Planeten entfernt ist.

Köberl spricht sich eindeutig für die bemannte Raumfahrt aus. Ein Roboter könne in einem Jahr nicht leisten, was ein ausgebildeter Geologe binnen einer Stunde auf der Oberfläche eines fremden Himmelskörpers zuwege bringe, meint er. Köberl zieht Vergleiche zum Lander Insight, der im November 2019 auf dem Mars gelandet ist: "Die Nasa hat hier große Mühen", immerhin wurde im April erstmals ein Beben registriert.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die das Apollo-Programm mit insgesamt sechs erfolgreichen Mondlandungen von zwölf Astronauten zwischen 1969 und 1972 zutage brachte, sind aus Köberls Sicht nicht groß genug einzuschätzen. Ohne das übergeordnete politische Ziel, den Wettlauf ins All zu gewinnen, wäre aber die enorme Investition in das Apollo-Programm wohl nicht möglich gewesen: Laut Zeitungsberichten der New York Times von 1969 wurden damals 25 Milliarden Dollar investiert, nach heutigen Richtwerten sind das etwa 120 Milliarden.

Nachdem die damalige Sowjetunion den ersten Satelliten (Sputnik) und den ersten Menschen (Juri Gagarin) in den Weltraum geschickt hatte, verkündete US-Präsident John F. Kennedy im Mai 1961 bekanntlich, dass man bis zum Ende des Jahrzehnts einen Mann zum Mond und wieder zurück bringen werde. Diesem Wunsch war man in den USA auch und ganz besonders nach seiner Ermordung verpflichtet.

Viel Geld für Übertragung

Und man musste es jedem zeigen, dass es möglich war. Die Nasa hatte sich allein die technische Realisierung der TV-Übertragung zwei Milliarden Dollar kosten lassen. Die erste Mondlandung wurde von rund 500 Millionen Fernsehzuschauern verfolgt.

Aber wie schnell das Interesse allerdings abflaut, wenn ein großes Ziel erreicht wurde, mussten TV-Sender schon im Jahr darauf vor dem Start von Apollo 13 erkennen.

Erst nachdem Kommandant James Lovell seinen legendären Satz gesagt hatte – "Houston, wir haben ein Problem!" -, fieberten die Menschen wieder dem Fortgang der Mission, genauer gesagt der Rettung der Astronauten trotz knappen Sauerstoffs nach einer Tankexplosion, entgegen.

Als sie unversehrt zurückkamen, lagen sich US-Amerikaner vor Freude weinend auf dem Times Square in New York City in den Armen – und damit zeigte sich ein indirekter Nutzen der bemannten Raumfahrt: Vergessen waren für viele der Vietnamkrieg und soziale Probleme, die nach den so optimistischen 1960er-Jahren das Land in einer Krise schlittern ließen. Helden, die etwas erreichten und trotz großer Gefahren überlebten, konnten das Ego einer Nation stärken.

Man war letztlich "Erster", und das stärkte das Selbstbewusstsein. Für den Historiker Johannes Feichtinger von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ist das ein grundlegender menschlicher Antrieb. Es gehe immer darum, der Erste zu sein und mit dieser unstillbaren Neugier Geschichte zu schreiben: so etwa beim Wettlauf zum geografischen Südpol zwischen Roald Amundsen und Robert Falcon Scott war, der 1911 recht dramatisch verlief und zugunsten von Amundsen ausging. Auch die Frage, wer als Erster über den Atlantik fliegen würde (Charles Lindbergh 1927) oder den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt, besteigen könnte (Edmund Hillary 1953), wurde so geklärt. Heute sind Atlantikflüge eine Selbstverständlichkeit, auch das Erklimmen des Mount Everest wurde für Massen zugänglich.

Braucht man also immer derartige Pioniere? "Es braucht jedenfalls diese Neugier, die uns antreibt, die uns möglich macht, Grenzen zu durchbrechen", sagt die Archäologin Julia Budka, Professorin an der Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) München und Mitglied der Jungen Kurie der ÖAW. "Es geht darum, Geheimnisse zu entschlüsseln, die als lösbar erscheinen, und dabei neue Fragen zu stellen, die, wenn sie gelöst werden, ein vollständiges Puzzle ergeben." Neugierde habe etwas Hochproduktives.

Die Hybris des Menschen

Budka sieht aber auch die "menschliche Hybris", wenn sie von Flügen zum Mars hört, die in Zukunft stattfinden könnten. "Es hat eben noch niemand gemacht", sagt sie fast verständnisvoll. Allerdings herrscht selbst innerhalb der Weltraumbehörde Nasa noch keine genaue Vorstellung, wie man den sicheren Hin- und Rückflug der Astronauten und Astronautinnen möglich machen könnte. Derweil wird ja noch zur Internationalen Raumstation (ISS) geflogen, die seit 2000 regelmäßig von Weltraumfahrern für medizinische oder materialwissenschaftliche Experimente genutzt und bewohnt wird.

Nächstes Ziel ist trotz erratischer Präsidenten-Tweets der Mond. Donald Trump verkündete einst, dass die Nasa schon 2024 eine bemannte Mission möglich machen sollte. Auch Kenneth Bowersox, kürzlich Gast am Naturhistorischen Museum, bestätigt die ambitionierten Pläne. Er flog fünfmal mit der Space Shuttle ins All und ist nun für die menschliche Exploration innerhalb der Nasa zuständig. Ursprünglich wollte man schon 2028 wieder auf dem Trabanten landen, sagt er, und dabei Technologien für einen Weiterflug zum Mars testen.

Auch diese Idee hält Köberl prinzipiell für klug und wehrt sich gegen einen Verteilungswettkampf: "Es ist Unsinn zu sagen, die Politiker sollten das Geld lieber armen Menschen geben als damit eine bemannte Mission möglich zu machen." Grund: "Weil ein Nichtfinanzieren eines Flugs ins All nicht heißt, dass das Geld die bekommen, die derzeit verhungern." Außerdem schaffe die Raumfahrt zahlreiche hochwertige Arbeitsplätze.

Und sie hat möglicherweise einen übergeordneten Sinn, der noch nicht nachhaltig ins Bewusstsein der Menschheit gerückt ist. Astronauten haben bei Raumflügen die Erde erstmals als einen Ort wahrgenommen, der im Universum nur ein ganz kleiner Punkt ist und zerbrechlich wirkt. Historiker verweisen auf das Bild "Earthrise", das Apollo-8-Crewmitglied William Anders während der vierten Umkreisung des Mondes schoss. Die Erde geht am Horizont des Mondes auf, die Schönheit des Planeten wurde mit einem Mal klar. Die Crew, die nicht auf dem Mond landete, verlas die Schöpfungsgeschichte. Auch Astronauten, die nicht so weit flogen, berichteten immer wieder von der eindrucksvollen Aussicht auf die Erde, die ihr Bewusstsein für das Leben auf dem Planeten inmitten des dunklen, feindlich wirkenden Universums schärften.

Demütiger Kosmonaut

Franz Viehböck, Österreichs bisher einziger Weltraumfahrer, erzählte bei einer Veranstaltung der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) vom Blick auf die Erde, der ihn demütig gemacht habe. Er habe bei seinem Aufenthalt in der Raumstation Mir im Herbst 1991 erkannt, worauf es ankomme: eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten zu ermöglichen.

Auch der Nasa-Astronaut Bowersox erzählt von ähnlichen Eindrücken: Man nehme die Erde als Ganzes wahr, man sehe, "wie wir uns gegenseitig beeinflussen". Eine Umweltkatastrophe habe natürlich Auswirkungen auf Nachbarländer, in diesem Fall gebe es keine Grenzen.

Ist Weltraumfahrt ein Rezept, den Menschen die Fragilität des Planeten näherzubringen? Es könnte an den Kosten und an der Logistik scheitern. Es sind auch nicht alle Astronauten überzeugte Klima- und Naturschützer geworden.

Der Geologe Harrison Schmitt, im Übrigen der einzige Wissenschafter, der bisher den Mond betrat, hat nach seinem Flug zum Erdtrabanten mit Apollo 17 keine besonders kritische Haltung zum Umgang des Menschen mit Naturressourcen entwickelt. So erzählte er einigen Wissenschaftsjournalisten, dass er nicht an den vom Menschen gemachten Klimawandel glaube.

Im Jahr 2013 schrieb er als Koautor in einem Gastbeitrag im Wall Street Journal, dass der wachsende Anteil an CO2 in der Atmosphäre gut für die Erde sei. Da stand im Untertitel geschrieben: Die weithin dämonisierte chemische Verbindung sei ein Segen für das Pflanzenleben und habe nur eine geringe Korrelation mit der Temperatur auf der Erde. Der Ex-Astronaut hat auch jahrelang dafür plädiert, Helium 3 vom Mond abzubauen. Der Energielieferant vom Trabanten ist aber wie Kohle auch nicht erneuerbar. Das ist in Zeiten wie diesen möglicherweise nicht der beste Ansatz. (Peter Illetschko, 21.7.2019)