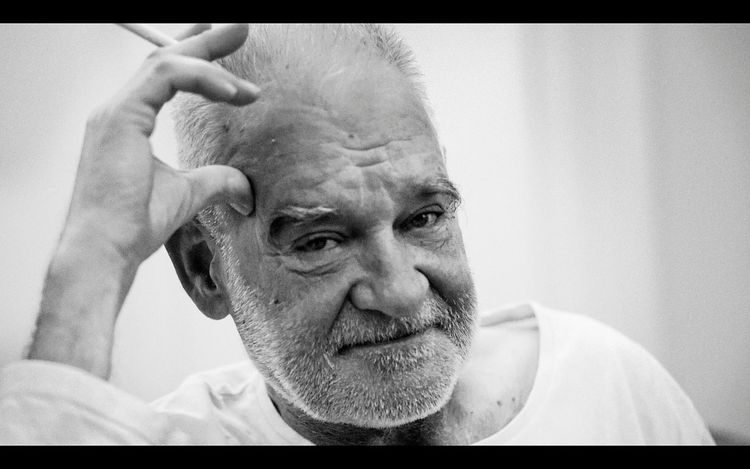

Das Turiner Pferd (2011) hatte der ungarische Filmemacher Béla Tarr als seinen letzten Film bezeichnet – er habe alles gesagt, was zu sagen sei. Für die Festwochen kehrt er nun zumindest für eine Bühnenarbeit zurück. Missing People versteht sich als gattungssprengendes Projekt, das sich mit der Lage von Obdachlosen auseinandersetzt und diverse Stilmittel amalgamieren soll – Tarrs Kameramann Fred Kelemen kam für ein paar Tage zum Dreh nach Wien. Im Gespräch erzählt der 63-jährige Regisseur, warum ihn das Unterfangen besonders gefordert hat.

STANDARD: "Missing People" wird einen dokumentarischen Kern haben. Sie beschäftigen sich mit dem Leben Obdachloser. Wie ist dieser Fokus entstanden?

Tarr: Man braucht immer eine Inspiration – etwas, das einen berührt und dazu zwingt, etwas zu tun. An dem Tag, als ich in Wien war, um ein neues Projekt zu besprechen, wurden zwei Neuigkeiten verlautbart. Das eine war ein Gesetz von Orbán, das Obdachlosen und Armen untersagte, auf der Straße zu leben. Am selben Tag las ich, dass die Bürgermeisterin von Paris die Tore des Rathauses für Obdachlose öffnen wollte. So kam ich auf die Idee, etwas mit diesen Leuten zu machen. Menschen, die auftauchen und wieder verschwinden. Ich kenne jetzt ein völlig anderes Wien.

STANDARD: Haben Sie nach bestimmten Personen gecastet?

Tarr: Auch das. Mit manchen davon habe ich mich auch angefreundet. Mein ganzes Werk dreht sich um die Würde des Menschen. Ich versuche stets, diese Würde zu beschützen und zu zeigen, dass jeder das Recht auf ein normales Leben hat. Jeder hat nur ein Leben – ohne Scherz! Wenn man Verantwortung übernimmt – und das muss man, wenn man für Menschen arbeitet –, dann sollte man mit Empathie und Sensibilität dabei sein.

STANDARD: Es ist also eine Frage der Ethik?

Tarr: Es ist schwer, etwas zu verbalisieren, das jenseits von Worten steht. Ich versprachliche meine Ideen nicht, sondern versuche, etwas zusammenzusetzen. Ich weiß nicht, was ich hier gerade tue. Auf keinen Fall ist es Film. Gewiss auch nicht Theater. Und keine Ausstellung. Es hat etwas von einer Installation, es gibt bewegte Bilder und thea trale Showelemente mit Livemusik.

STANDARD: Die Neuigkeit, es gebe einen Rücktritt vom Rücktritt als Filmemacher, sind also stark übertrieben?

Tarr: Das ging kurz wie ein Lauffeuer durch die Presse. Ein Missverständnis, aber das macht nichts, es ist zumindest kurz für den Kartenverkauf der Festwochen gut.

STANDARD: Als man die Beschreibung las, konnte man das ja denken. "Das Turiner Pferd" hatte auch nur etwas über dreißig Einstellungen.

Tarr: 36. Aber nun ist es anders, fragmentarischer. Es gibt nur Bilder, manche ansprechend, andere nicht. Wir haben sehr begrenzt Zeit bei der Umsetzung – aber es ist ein großes Werk und in gewisser Weise das schwierigste meines Lebens.

STANDARD: Warum?

Tarr: Weil mit diesen Menschen zu arbeiten zu wesentlichen Fragen führt: Sie tun ja nichts anderes als zu überleben oder auf den Tod zu warten. Warum leben wir, was tun wir da eigentlich, was soll das alles? Wenn man den Kreislauf der Obdachlosen mitmacht, ist man bald bei sich selbst. Denn was ich mache, ist ja eigentlich dasselbe. Ich mache mir vor, dass ich etwas Wichtiges tue – aber wichtig für wen?

STANDARD: Es betrifft also auch Ihr künstlerisches Selbstverständnis?

Tarr: Es ist unmöglich, es zu übergehen. Was passiert da eigentlich gerade im 21. Jahrhundert? Ist das, wohin sich viele Länder gerade entwickeln, tatsächlich schon unsere größte Leistung gewesen? Zu mehr sind wir nicht imstande? Es ist egal, von welchem Teil der Gesellschaft wir ausgehen, diese Fragen betreffen letztlich alle. Welchen Maßstab nehmen wir her, um uns zu vergleichen?

STANDARD: Das Einsinken in die Realität kennzeichnete bereits Ihre Filme. Nun geht es mehr ins Existenzielle?

Tarr: Das waren Spielfilme. Hier kann ich auf keine dramaturgischen Strukturen zurückgreifen. Ich will keine Kunst. Irgendeinen Fake, der gefallen soll. Nach 40 Jahren in dieser elenden Kunstwelt habe ich keinen Schimmer, was Kunst überhaupt sein soll. Ich sehe keine Freiheit in dieser Welt. Unglücklicherweise. Speziell in Europa, wo jeder ein Gefangener des Marktes ist.

STANDARD: Aber wäre es nicht schon Kunst, Menschen einen anderen Blick zu vermitteln?

Tarr: Ich will niemanden zu etwas zwingen. Man wird einfach das Leben sehen.

STANDARD: Sie glauben nicht daran, dass Kunst und Kultur dazu da sind, die Idee der Alternative lebendig zu halten?

Tarr: Das ist nur ein angenehmes Gefühl. Wie ein Glas Wein. Das ist gut für Ihre geistige Gesundheit. Sie fühlen sich stärker. Aber Sie sind es nicht.

STANDARD: Wenn es mich auch stärker macht, ist es ja auch für andere gut ...

Tarr: Da haben Sie recht. Das ist mein Krieg. Wie brauchen etwas, dass uns stärker macht, um Widerstand zu leisten. (Dominik Kamalzadeh, 11.6.2019)